オーストラリアに「バックヤード・ブリッツ」という人気テレビ番組がある。一般視聴者が推薦した家庭に番 組の専門チームが突撃(ブリッツ)し、裏庭を一日で大改造するという趣旨の長寿番組だ。ありきたりの裏庭が、プロの設計による快適な空間へと大変貌をとげ ていく様子をみてDIY熱をかき立てられる視聴者も多いことだろう。

この番組名をもじった「パーマブリッツ」というコミュニティー活動が2006年4月にメルボルンで産声をあげた。「パーマカルチャー」の理念に基づく持 続可能で生産的な庭を地域に増やしていくために、同じ志を持つ仲間が一緒に汗を流して楽しい時間を過ごし、コミュニティーにおける知識の共有とネットワー ク構築を進める活動だ。

パーマカルチャーとは、自然や生態系の働きを有効活用してエネルギー消費を最小限に抑えた循環型の農的生活を達成することを目指し、70年代後半にオー ストラリアで提唱されたデザイン科学である。PermanentのPerma(永続的な)とAgricultureのCulture(農+文化)が語源と なっているパーマカルチャーは、以下の3つの理念を柱としている。

「Care of the Earth(地球上のありとあらゆるものを敬い)」

「Care of People(コミュニティーの自立と責任を促し)」

「Return of Surplus(それに要する知識や労力を含めたあらゆる余剰資源を還元する)」

日本でいえば里山や自然農がパーマカルチャーの概念を体現していると言えるだろう。

地球環境の悪化が深刻となり、世界の食糧危機や食の安全が問題となっている昨今、自宅の裏庭から環境保護に取り組みたい、無農薬の家庭菜園を始めて地産 地消の足がかりとしたいと考える人たちが増えてきている。加えて、深刻な水不足に悩まされる乾燥大陸オーストラリアでは、芝生を多用した英国風の伝統的な 庭に見切りをつけ、地域の気候に適した環境負荷の低い庭へと転換する風潮も高まっている。

しかし、ある意味で家庭菜園が最も必要な層ともいえる年金生活者や移民などの社会的弱者の中には、資金や労力不足で庭の改造がかなわないという人もいる。

一方、パーマカルチャーの教育普及に携わることが認められる設計資格であるPDC(Permaculture Design Certificate) を取得した人の中には、まずは無償でもよいからパーマカルチャーの設計コンサルティングの実務経験を積みたいと考えている人がいる。パーマカルチャーの概 念を取り入れた造園設計の練習台として喜んで庭を提供してくれるホストを必要としているのだ。

このように利害の一致した「庭の提供者」と「知識の提供者」が結びつき、パーマカルチャーに興味をもつ人達が「労力の提供者」として一同に会するのがパーマブリッツだ。

パーマブリッツは平均して約2週間に一回の頻度でメルボルン近郊のどこかで行われており、パーマカルチャーに興味をもつ人は誰でも気軽に参加出来る。 パーマブリッツのホームページやメーリングリストで日時や場所、作業内容や持参する物などを確認し、興味のあるブリッツ会場に出向けばよい。参加する人数 は様々で、市街地の狭い庭では10名程度と人数制限を設ける場合もあるし、150坪ほどの平均的な宅地に40名ほどが集まる場合もある。参加者の職業、年 齢、民族構成は実に多彩だ。

一昔前のパーマカルチャーといえば、ヒッピーや環境意識の高い人達が田舎に移り住んだり、発展途上国に赴いて実践する特殊なものと見られていたが、現在では裾野が広がり、ごく普通の人達が家庭で実践する都市型・郊外型パーマカルチャーが市民権を獲得しつつあるのだ。

参加者同士の自己紹介が終わると、事前にホストの庭を訪れて設計を担当したPDC取得者が作業内容の説明をする。その後、参加者はグループ分けされ、パーマカルチャー菜園で多用される不耕起畑、ビオトープ、鶏小屋の設置等の分担作業をしていく。

庭の改造には、廃材を再利用したり、参加者が自宅から苗やコンポストを持ち寄ったりして、ホストの負担がなるべく抑えられるように心がけられる。ホストは食べ物を差し入れたり、余興タイムを設けて参加者をねぎらう。

パーマカルチャー講座を受けてPDCを取得した私は、今までに何度かパーマブリッツに参加した。当日は、作業道具の他に、庭で余っている野菜やハーブの 苗を持参する。ある参加者は自家菜園でとれた野菜をたっぷり入れたスープを作って持参し、また別の者は自分のファームからトレーラー一台分のミミズコンポ ストを提供したりする。園芸の専門知識を持っている人は休憩時間に初心者向けのワークショップを開催し、南米移民の家庭では余興時間にサンバ音楽で盛り上 がる。

パーマブリッツに参加した誰もが何かを得て帰る。楽しい思い出と達成感、新しい出会いと友情、伝統料理のレシピ、庭づくりのヒントや経験者のアドバイス・・

最初は見知らぬ人の家を訪ねていくのに少し勇気が必要だが、同じ目的に向かって屋外で一緒に汗を流すうちに、すぐに打ち解け不思議な連帯感が生まれる。 コミュニティ・スピリットの素晴らしさを実感し、すがすがしい気持ちになれる。田植えや屋根葺きなど昔の日本の農村でみられた「結」もこのような感情を呼 び起したのだろうか。

都市化にともない崩壊した地域社会の相互扶助精神を新しい形で復活させたパーマブリッツは、2008年8月に第50回を祝い、活動の裾野を拡げている。

我が家の菜園はオーストラリア、ビクトリア州の州都メルボルンから東に車または電車で約1時間、東経145度、南緯38度くらいの海から遠くない場 所に位置しています。夏に乾燥し、冬は雨量の多い温暖湿潤気候。夏の日中は40度近くまで気温が上がることもありますが、からっとしていて猛暑が長続きす ることはありません。冬場は雪は降りませんが、零下近くまで気温が下がることもあり時々霜が降ります。

こちらのガーデニングでよく使われているゾーニングによると我が家の庭は下記の気候ゾーンに属します。

ヒート・ゾーン:4 (気温30度以上の日数が年間30日程度)レモン、オリーブ、ぶどうなど地中海性植物を植えるのに適しています。庭のミクロ気候を上手に利用して霜害に気をつけてやれば、ジャカランダやアボ カドなど霜に弱い植物を冬越しさせてやることも出来ます。一方、オクラやピーナッツなどは試してみたけど高温日数が足りなくて露地栽培は出来ませんでし た。

コールド・ゾーン:10 (年間最低気温が4度から零下1度の間)

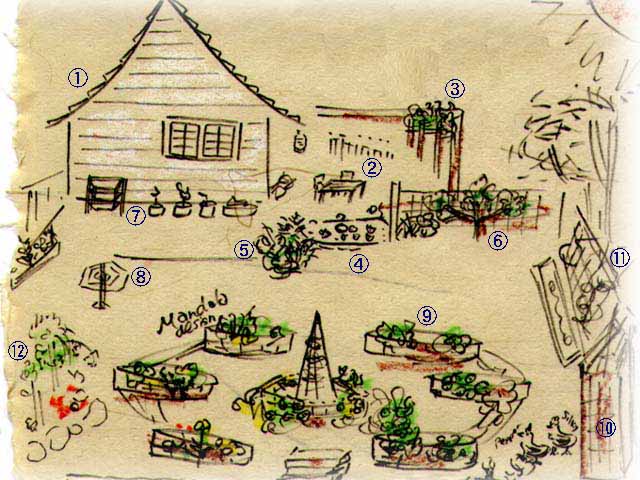

見取り図

我が家に遊びに来ててくれたお友達が菜園のイラストを描いてくれたので見取り図として使わせていただくことにしました。

- 1960年代に建てられた木造板張りの小さな家。

- トスカーナ風の黄色いカラーコンクリートを敷いたパティオ。プラスティックの透明屋根つきなので雨天の時など何かと便利。霜に弱い鉢植えの避難場 所になったり、体操する場所になったり、下着などの洗濯物干し置き場になったり。。。恥ずかしながらきちんと片付いているときがない。暖かい休日はここで ブランチをとったりするので通称「Pondside Cafe」とも言っている。

- パティオの屋根の支柱にはキウイとマスカットが巻き付いている。夏場はパティオに日陰を作ってくれる。冬場は葉が落ちて低い陽光がパティオの奥まで入る。

- パティオのすぐ目の前には池。池は幅3メートル、縦1.5メートルくらい。金魚がいっぱい。池の前は私の瞑想(迷走?)の場所でもある。

- 池まわりにはハーブを中心にいろいろな花木を植えている。大きめのものはレモンバーベナ、ローズマリー、パイナップルセージ、ラベンダーなど。小さなものはタイムやウィンターセーボリーなど。台所からわりと近いところなので料理に良く使うハーブを植えておく。

- 北からの直射日光が池全体に当たらないように半分をラティスの塀で遮断している(南半球では北が暑い)。ラティスの塀沿いにはエスパリエ仕立てにしたアプリコット(杏)を植えている。アプリコットはお日様の光が大好きだ。

- パティオから車庫のあるアプローチまで続いているカラーコンクリートの通り道。照り返しで一番暖かくなる場所なので春先にトマトやナスの苗置き場 になったり、柑橘類の鉢植え置き場になっている。ただし猛暑の時は苗が暑気あたりを起こすほど暑くなるので要注意。庭の中のミクロ気候の格差を一番実感で きる場所。

- ちょっとだけ残っている芝生の上にはオーストラリア特有の回転式物干し竿がでーんと立っている。ちょうど良い見晴らし台になるらしくよく野鳥が来てとまったりする。

- パーマカルチャー式のマンダラ菜園。芝生の上に段ボール、新聞紙、ワラ、コンポストを積み上げて作った直径2メートルの円形不耕起畑が7つ。ドー ム型の鶏小屋が壊れるまでは鶏小屋がここを1ヶ月おきに移動していた。真ん中には自家製オベリスクが豆の支柱になるだけでなくフォーカル・ポイントにも なっている。

- 現在の鶏小屋。隣家との塀を利用して隅に作った。

- 朝日の当たる隣家との塀沿いにはオレンジ、桃、プラムの矮小種を狭い間隔で植えている。

- 野鳥を惹き付けるためにオーストラリア原産のユーカリやボトルブラシを植えたネイティブ・ガーデン・コーナー。

広さ

宅地の敷地面積は560m2(15mx36m/約170坪)で、メルボ ルン近郊ではごくごく一般的な広さです。このうち家や車庫などを除いて裏庭の菜園に使っている面積は10m四方くらい。週末の道楽として野菜やハーブを作 るにはちょうど良い広さだけど果物をいっぱい植えたりアヒルなんかを飼うにはちと狭い。2005年9月追記

相棒が屋根の上から裏庭の写真を撮ってくれました。実物の俯瞰図はこんな感じです(春の庭)。

ラベル: パーマブリッツ

0 コメント:

登録:

コメントの投稿 (Atom)